今までにない

価値と機会を切り拓く

「社会のおかしいことを正していきたい。」これがGPの出発点です。

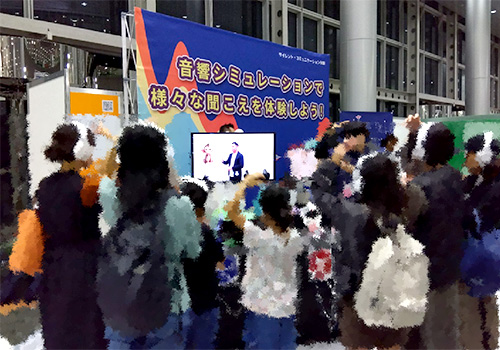

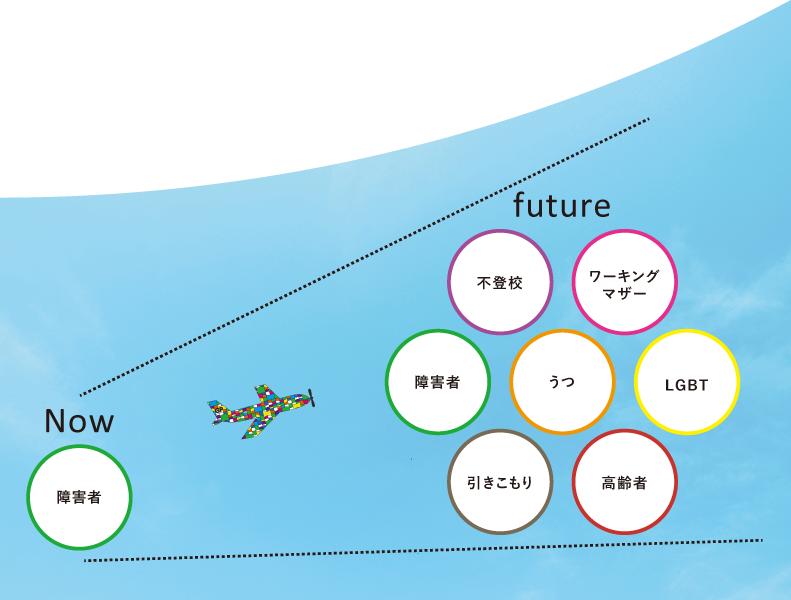

2003年の創業時から、社会問題をビジネスで解決することを目指して取り組みはじめた障害者雇用問題。

問題の多くは、障害者を「よく知らない」ことから生まれており、企業での就業を最大化し活躍する障害者が増えることで、少しずつ差別や偏見の壁を壊してきました。

創業当時の想いは今も変わりません。

障害者雇用問題を解決する事で、人材不足やDE&I浸透にも繋がるなど、他の社会問題解決にも広がる可能性があると信じています。

私たちはこれからも社会問題と向き合い、ビジネスを通じて新たな価値や機会を作ることに挑戦していきます。