問いは世界を耕す

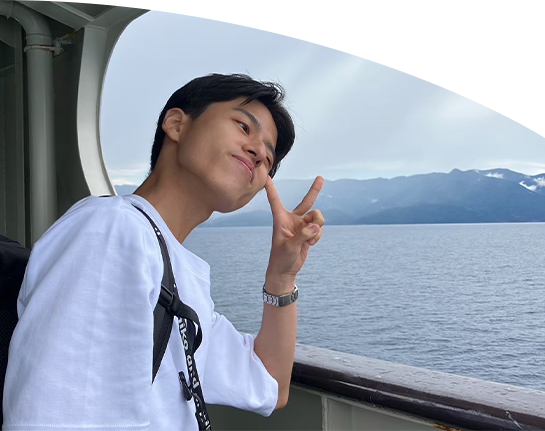

日馬涼介(25新卒)

Ryosuke Kusama

・出身大学 立教大学 異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科

・好きな言葉「人間に残された最後の自由。それは自分の態度を自分で選択できることである。」

・趣味「読書、サッカー、写真を撮ること、茶道」

・ニックネーム「りょうすけ」

問いは世界をつなぐ

〜哲学対話との出会い〜

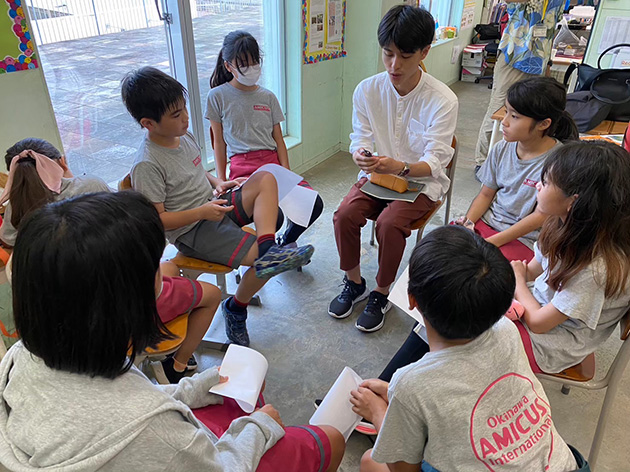

大学2年生のときに哲学対話と出会い、今まで、いろんな場所でいろんな人たちと哲学対話をしてきました。哲学対話とは、ひとつの問いをみんなで囲んで、「あーでもない、こーでもない、いやこうかもしれない、やっぱり違うかも」と背中を丸め、頭を抱え、ともに考えを深める取り組みです。だれかとなにかを一緒に考えることは想像以上に難しく、同じ「言葉」を使っていても全く異なる「意味」として捉えていたということが良く起こります。哲学対話を通して、わたしたちは一緒に考えているようで、実は全然違うことを考えていて、ゆるくもろいつながりにあるということに気づかされました。こう書くと、問いはわたしたちの世界を容赦なく崩してしまう恐ろしいもののように感じます。しかし、もともとわたしたちの世界が崩れていたとしたら、問いはそれを見つけ再びわたしたちをつないでくれるきっかけになるとわたしは思います。「障害とはなにか」「働くとはどういうことか」「わかりあうことはできるのか」哲学対話の取り組みを通して、問うことで、バラバラであるわたしたちはゆるやかにつながることができるのかもしれないと学びました。

沖縄の子どもたちとの哲学対話の様子

沖縄の子どもたちとの哲学対話の様子

問いは世界をつくる

〜できないことはあきらめなくてはならないのか〜

わたしは大学の卒業論文でアバターロボットOriHimeを操作する方々(この人たちのことをパイロットと呼びます)にインタビュー調査を行いました。OriHimeとは、障害や難病により外出が困難な人たちが社会とつながるための分身ロボットです。わたしの研究では、パイロットの方々がOriHimeと出会う前と後で人生がどのように変化したのかということに着目し、お話をお聞きしました。障害や難病との関わりやOriHimeに出会う前と後の人生がどのように変化したのかなどさまざまな語りを聞いたあと、最後に「できないことはあきらめなくてはならないのか」という質問をしました。能力的/身体的にできないことだけでなく、社会的にできない、あるいは「できなくされている」ことはあきらめざるを得ないのでしょうか。この問いを前にパイロットの方々は悩みながら「今はできないけど、いつかできるようになるかもしれないから、一旦あきらめる」という回答をしてくださいました。この回答はわたしに、「できないことはある」けど、それは「永遠にできない」というわけではないということを教えてくれました。問いから現実を捉え直し、世界を再構築する。「できない」と思い込んでいたものが、「じゃあそれはあきらめなくてはならないのか?」と問われることで、新たな世界が広がっていきます。この卒論を通して、パイロットの方々の生活世界を描き出せたことはもちろん、問いがもつ創造性にも気づかされました。

分身ロボットカフェ「Dawn ver.β」にて

分身ロボットカフェ「Dawn ver.β」にて

GPへの入社理由

実は「この会社に入るんだろうな」という直感は本選考に入る前の面談から感じていました。最初の面談で人事担当者とお話をしたときに、なぜかわからないのですが「あ、この会社だ」と直感しました。その直感に従って面談や面接を重ねるたびに、お話をした社員全員がGPで働くことに誇りや自信を持っているのを感じ、真剣に社会課題を解決しようとしているのがひしひしと伝わってきました。さらに、いち志願者であるわたしの障害や社会に対する疑問や考えについて、より多くを知る者が上から諭すような態度ではなく、真剣に考え議論してくださったのが印象的でした。ここから、目標を実現するために仕事に真剣に取り組み、どんな意見にも耳を傾けるというわたしなりのGP社員の特徴が見えてきました。そのうえで、そのやる気を引き出している代表取締役の進藤とはどんな人なのか。それを知りたい気持ちと緊張する気持ちとともに進藤との最終面接に臨みました。柔和で落ち着いた雰囲気で話す言葉はビジネスに対する熱く鋭い知見に溢れているのを感じました。この人柄から、この社長にこの社員たちがいることに納得しました。そして、それは最初に感じた直感が間違いではなかったと感じた瞬間でもありました。

面談や面接での社長、社員との関わりを通してわたしが感じたことにくわえて、哲学対話や卒論での経験から学んだ社会のおかしさやそれにまっすぐと向き合うことの難しさや大切さ、そして楽しさを今度はより良い社会をつくるために最大限に活かせる場所として、GPに入社することを決意しました。

GPで実現したいこと

わたしはGPで「できないことをあきらめなくてもいい」社会を目指したいです。

「女性が理系に進むのは珍しい」や「社会問題に取り組むなんて意識高いね」、「弊社では「2つ」の部署で障害者雇用枠を設置しています」など、能力的/身体的にできないことだけでなく、まるで「あなたは必要ない」「あなたには無理だ」といわれるかのように社会や他人から「できなくされていること」が誰にでもあると思います。

この状況をつくり出している一人ひとりの認識を変えるのは簡単なことではありません。そう認識している人たちもまた何かを「できなくされている」当事者であると思うからです。社会のおかしさに対して正義感を持ってそれを変えたい!というよりは、誰もが何かを「できなくされている」「あきらめさせられている」仲間として、背中を丸め、頭を抱え、一緒に変わっていくことができたらと考えています。大学まではこの問題について学問的に考えてきましたが、これからはビジネスの場で実際に行動に移してこのような状況を変えていきたいと思っています。