自分らしく生きることを支え、

周囲にも良い影響を与える

大塚素子(25新卒)

OHTSUKA MOTOKO

・出身大学 北海道大学 法学部法学課程総合法政コース

・好きな言葉「生きていれば明日は来る。」

・趣味「マンガを読むこと/音楽を聴くこと/一人旅」

・ニックネーム「もこ」

ユースワークに

向き合った2年間

私は大学生のころに、約2年間ユースワークをしていました。ユースワークとは、主に10代の子供たち(ユース)を対象に、家でも学校でもない「第三の居場所」を作り、その成長を支える活動です(団体によって定義は異なります)。

具体的には、札幌市で中学生を対象として学習支援を軸とする居場所作りの活動を、金沢市で主に中高生を対象として居場所作りにフォーカスした活動をしていました。

これだけだとイメージしづらいと思うので、ユースワーカーが日々何をしているのかを紹介します。

ユースがユースセンターに来たら、まずは元気に挨拶をします。初めて来てくれたユースとは自己紹介を、何度か来てくれているユースとは軽く世間話をします。その後はユースセンターにもよりますが、勉強をしたり、そのまま世間話を1時間したり、ボードゲームやテレビゲームをしたり、お菓子を食べたりします。どちらのユースセンターでも、たこ焼きパーティーなど、イベントがある日はいつもよりにぎやかになることが多いです。

ここまで読むと大体遊んでいるようにみえますが(笑)、それだけではありません。ユースセンターでは、ユース自身の力で何かをすることを重要視しています。たこ焼きパーティーであれば、ユースワーカーが準備から片付けまですべて行うのではなく、ユースと一緒に材料を考えて、作って、後片付けをします。また世間話であっても、些細な一言からユースの状況や気持ちについて情報が得られます。挨拶も、ユースに「自分はここに来ていいんだ」「歓迎されているんだ」と感じてもらうために大切なことです。

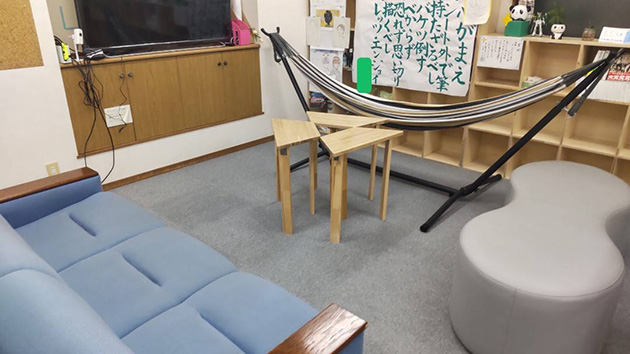

金沢のユースセンター(移転前のものです)

金沢のユースセンター(移転前のものです)

ユースワークと

障害者雇用の共通点

ユースと話したり遊んだりしつつ、ユースのことを注意深く見たり話を聞いたりする。ユース自身の力で何かをすることを意識した声かけや行動をする。頑張ってまとめるとこうなりますが、ユースワークには本当に答えがなくて、言葉を定義するのは非常に難しいです。

でも、私はその答えのなさがユースワークの良さだと思います。いろんな形のユースワークがあるからこそ、いろんなユースのニーズに応えられるからです。

そして、ユースワークの良さは障害者雇用にも通じるところがあると思います。ユースワークを行う場所が全国に数多くあるように、障害者雇用に関するサービスは、GPだけではなくいろんな会社が行っています。いろんな会社があることで、求職者は自分に合ったサービスを見つけられる可能性が上がります。GPが目指す「誰もが自分らしくワクワクする人生」にとって、業界が盛り上がっていくのはとても大切なことだと思っています。

それぞれのユースセンターが、それぞれのユースワークを模索・提供することで、より多くのニーズに応えること。

それぞれの会社が、それぞれの障害者雇用サービスの価値を模索・提供することで、より多くのニーズに応えること。

どちらも簡単ではありませんが、とても重要なことだと思っています。

金沢のユースセンターが移転するときに作った装飾

金沢のユースセンターが移転するときに作った装飾

GPへの入社理由

GPへ入社した理由は、3つあります。

1つ目は、企業理念を目指すことで、自分の目標を達成できそうだと思ったからです。GPの「誰もが自分らしくワクワクする人生」という企業理念と、自分の「自分らしく生きようとしている人を支えることで、周囲の環境にも良い影響を与える」という目標は、どこかでつながっていると感じました。

2つ目は、理想と現実のバランスが取れそうだと考えたからです。社会貢献とお金という面でもそうですが、自分の目標と生活などいろんな方向から検討した結果、私にとってはGPが最善だと思いました。

3つ目は、個性を大切にしてくれそうな会社だと感じたからです。他の会社の選考では、就職活動での定番の質問に対して、用意してきた答えを返し、少し質問されて終了ということが割とよくありました。何となく、企業が欲しい答えが返せるかどうかだな、という感じがありました。しかしGPは、信じられないくらい深掘りをしてきました。そして、その答えを丸ごと受け止めてくれたうえで、私のことを評価してくれました。どの社員さんも私という人間を知ろうとしてくれる姿勢があり、こんな人ばかりの会社だったら働きやすいだろうなと感じましたし、私もそういう社員になりたいと思い、入社を決めました。

GPで実現したいこと

「自分らしく生きようとしている人を支えることで、周囲の環境にも良い影響を与える」ことを実現したいです。

どれだけ努力しても、自分の特性によってスタート地点に立てないのはとても悔しいことです。障害を理由に、就職活動のスタート地点に立てない人たちは、きっととても悔しい思いをしています。就職活動以前にも、人生のさまざまな場面で悔しい思いをすることもあったと思います。そんな思いをしなくて済むように、サポートしていきたいです。

また、障害がある人が職場にいることで、その周りの人々の考え方にも良い影響を与えたいです。仕事を通して直接障害がある人と関わることで、「障害者」とひとくくりにせず、一人ひとりを知ってほしいと思っています。それぞれ個性がある、異なる人間で、でも自分たちと同じ一人の人間なんだと感じてほしいです。世の中にはさまざまな人がいて、さまざまな生き方があるんだと実感することで、障害がある人と共に働く人々の生き方や考え方はより柔軟になると思います。それは、きっと職場にとってプラスの効果があるはずです。障害者雇用の分野に取り組むことを通して、障害がある人にもない人にも良い影響を与えたいです。